子どもの

ねっこを育てる

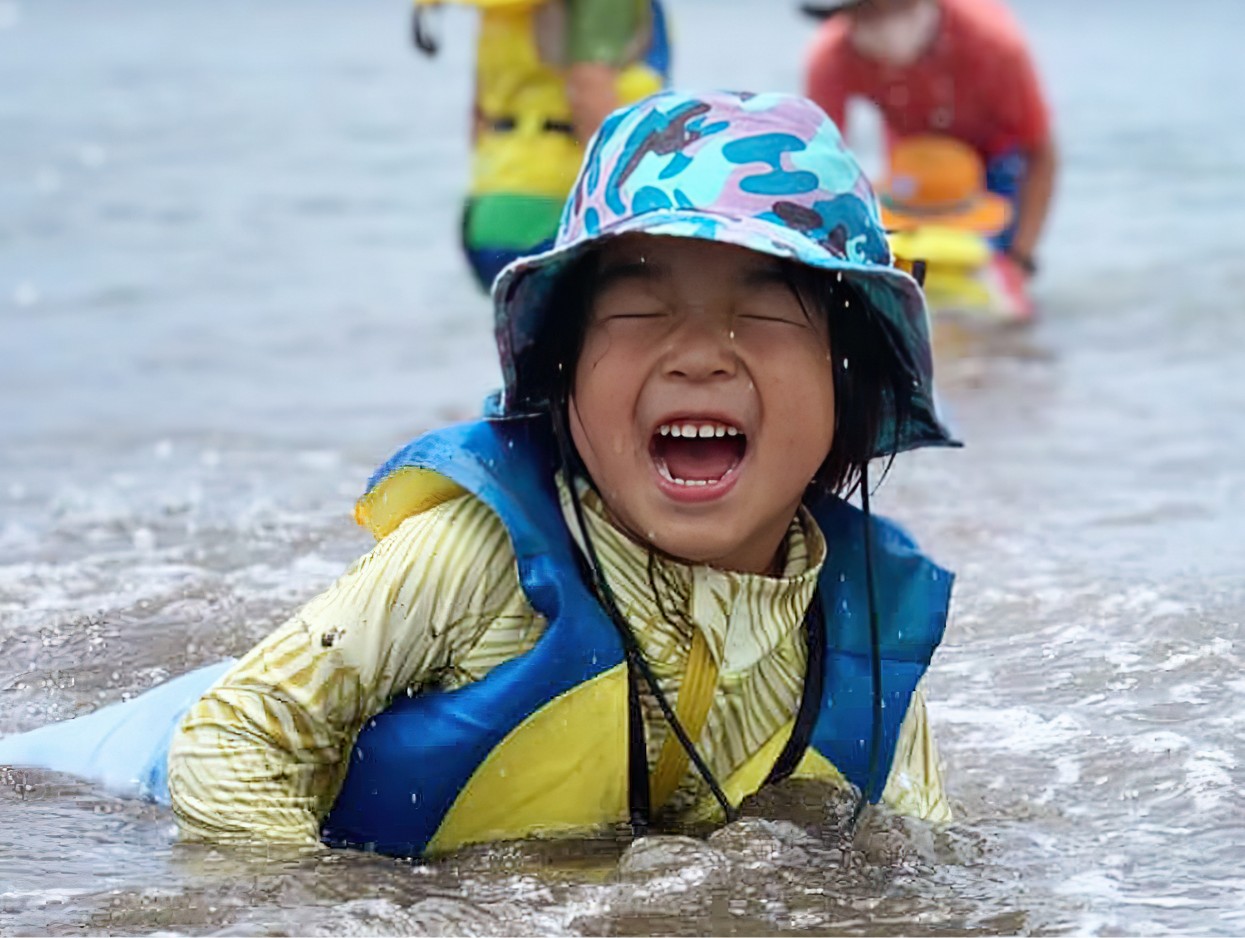

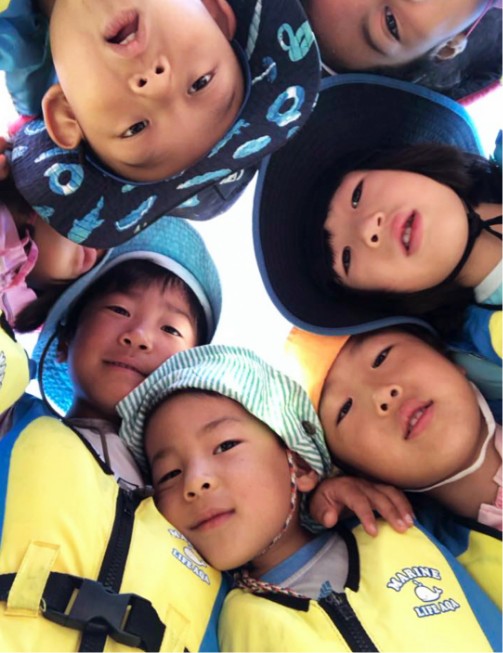

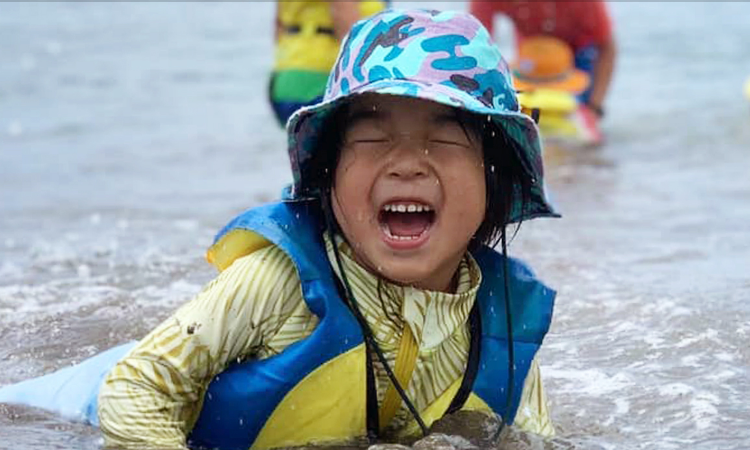

子どもの仕事は遊ぶこと。

自然の中で思いっきり遊ぶ子どもたちは、

自分で決めて、自分の足で進みます。

一般社団法人Telacoya921

代表理事 中尾 薫(なかお かおり)

通称:カロリ

私がTelacoya921を始めたわけ

私が20歳で始めて就職した幼稚園は、園児が450人規模の大きな園でした。目の前のクラスの子どもたちを精一杯愛しながらも、行事やカリキュラムに合わせて進む日々。子どもたちとの楽しい日々の中、大人の予定で過ごす子どもたちから、いかに自主性を育むかという難題に苦しみました。

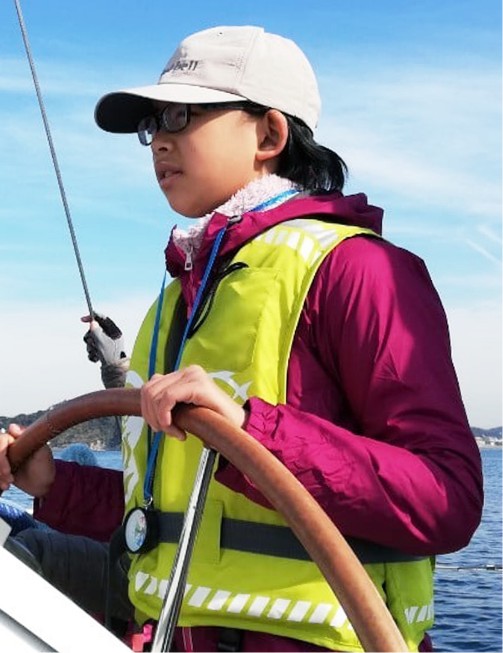

こうして組織の中での保育士、幼稚園教諭として25年余りを過ごしながら、私の側にはいつも趣味としての「海」での遊びがありました。海に出れば、全て自己判断、自己責任です。誰かのせいには出来ません。うみと正面から向き合う自分。そこには社会での立場など全く関係ありません。そして、海はいつも同じ状態であることはありません。それが、怖くもあり楽しくもあるのです。

私自身、幼少の頃は洗髪の度に大泣きをするくらい水が嫌いでした。今でも海の中では常に小さな緊張感を感じています。10代から付き合う海では…

テラコヤクニイ

Telacoya921グループ

認可外幼稚園

おうちえん

Telacoya921

対象年齢 2歳〜6歳(就学前)

Telacoya の保育は、根っこを育てる保育。「自分と生きる」「人と生きる」「自然と生きる」 子どもの仕事は遊ぶこと。厳しく優しい自然と、大人の確かな見守りの中で、思い切り遊んで学ぶ子どもたちは、自分で決めて、仲間を頼って、自分の足で進みます!

ホールスクール

Telacoya

旅する小学校

対象年齢 6歳〜12歳

葉山という地域の特性を生かした独自のカリキュラムで、「旅」と「海」をコンセプトにしています。旅行とは違う「旅」を子どもたちに経験してほしいと思っています。詳しくは、旅小が大切にしているの5つのことをご覧ください!

企業主導型保育施設

まちの保育園 かまくら

対象年齢 2歳〜6歳(就学前)

面白法人カヤックと豊島屋が設置会社となり、Telacoyaが保育を委託されて運営。鎌倉の地域の人たちに、開かれ、愛される園を目指しています。保育は、鎌倉の海や山へ繰り出し、神社やお寺も身近な存在。給食は毎日手作り。給食も保育も自慢の保育園です。

親子教室

Telacoya921

Beans親子教室

対象年齢 1歳〜2歳

一人だと大変だと感じてしまうことも、みんなと一緒なら気持ちが楽になる。赤ちゃんの頃は100%ヘルプだけど、徐々にサポートへ。子どもが育っていく過程はみんな違う。親の出来ることもみんな違う。それぞれのペースで行こう。そんな親子教室です。

子どもサポート

Telacoya921

アンバイサー

子育て中の親子に、地域でたくさんの人が関わって応援出来る仕組みづくり。大人になって学ぶ1年コース。月に2回の学びを経てアンバイサーの資格が取れます。良い塩梅で子育てを応援してくれる人が増え、誰かが寄り添ってくれる地域になれますように。

子どもサポート

地域とつながる

プロジェクト

子どもたちとおとなたちと地域と。ひとりではなく、みんなと繋がってはじめていきましょう。「自分だけ」ではなく「自分も」「みんなも」。「今だけ」ではなく「今も」「未来も」より良くいられるために、大人も子どもも、できることをしていくプロジェクト。

どんなところ?

お知らせ

お知らせ

イベント

イベント

いちばんは子どものため

「子どものためになってるか。」を

判断基準に、私たちで相談をするときは、

いつも立ちかえっています。

それって、おとなの都合になってない?

寸止め教育

「やってみたい」と言われたら

「やってごらん」で返します。危ないギリギリまで

目、耳、心で寄り添います。

「本気」を壊さないために。

つながりを大切に

おうちえんから始まり、

今では仲間もたくさん増えました。

子どもたちを中心に、たくさんの人とつながり、

進んでくることができました。